Trivelle di buon senso. Approfondimento sul tema caldo del momento

10:48:19 6084 Trivelle

TrivelleTra i temi caldi del momento, non solo nel Sannio, è posto all'ordine del giorno dell'opinione pubblica la decisione sullo stop alle trivelle. In provincia di Benevento stiamo assistendo ad un continuo ed aspro confronto tra comitati no triv e Delta Energy, azienda impegnata nel settore. Cerchiamo quindi di approfondire l'argomento, sperando di fornire anche ulteriori spunti di riflessione al dibattito.

Sulle trivelle regna la confusione. Ma si può favorire la produzione di combustibili fossili, pur cercando di ridurne l’utilizzo. E a giudicare dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima sembra proprio questo l’orientamento del governo Conte.

La sequenza dei permessi - Il Corriere della sera del 9 gennaio intitolava “Trivelle nello Ionio, interviene il Mise «stop per tre anni»”. Il giorno successivo La Repubblica replicava “Trivelle, la Lega: stop sbagliato. Gava (sottosegretario all’Ambiente, Lega, ndr): «Il paese deve andare avanti»”. E così via nei giorni successivi su queste e altre testate.

Considerando i roboanti titoli e la crescente confusione, è opportuno fare un poco di chiarezza sul tema. Il primo punto è che parlare di trivelle, in questa fase, è largamente prematuro poiché, al momento, non ci sono nuove trivellazioni.

Le attività di esplorazione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (ovvero petrolio e gas naturale) sono disciplinate da un insieme di leggi che iniziano nel 1957 (legge 11 gennaio 1957, n. 6), vengono nel tempo aggiornate e appartengono a una materia che è di stretta competenza del ministero dello Sviluppo economico.

La normativa prevede tre tipologie di permessi (più propriamente detti titoli minerari): di prospezione, di ricerca, di coltivazione. Un po’ grossolanamente possiamo dire che in genere sono permessi che vengono rilasciati nel tempo secondo un certo ordine. Con i permessi di prospezione (che durano un anno e possono valere su una superficie anche molto estesa) è consentita l’acquisizione di dati geologici e geofisici. Con quelli di ricerca (durata tre anni che può essere estesa fino a nove), oltre all’acquisizione di dati geofisici, è possibile aprire uno o più pozzi esplorativi. Il terzo tipo di permesso è quello della cosiddetta concessione di coltivazione che può durare decenni e permettere la realizzazione di pozzi di sviluppo e di centrali di raccolta e trattamento degli idrocarburi prodotti con l’estrazione.

Negli ultimi anni, considerato che la prima fase della ricerca è comunque legata alla geosismica e che i tempi di rilascio delle autorizzazioni per i permessi di prospezione e di ricerca sono comparabili, per avviare le attività spesso viene richiesto direttamente il titolo minerario per la ricerca (permesso di ricerca).

Secondo i dati Unimg (Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse del Mise) al 31 dicembre 2017 erano operativi in Italia 765 pozzi produttivi attivi, di cui 439 a terra e 326 a mare. Il primato per gli impianti a terra spetta all’Emilia Romagna con 193 pozzi, seguita dalla Sicilia con 102. Quello per le infrastrutture a mare spetta invece al mare Adriatico che tra Alto, Medio e Basso (Zona A, B e D) raccoglie oltre il 90 per cento dei pozzi in attività. Le installazioni propriamente dette (le piattaforme) sono 120 poiché a ciascuna possono corrispondere più pozzi.

Naturalmente, tutte le tre fasi hanno impatti di tipo ambientale. Della trivellazione dei pozzi (siano questi esplorativi o di produzione) si è ampiamente discusso. Tuttavia, anche le attività di acquisizione di dati geologici e geofisici richiedono talvolta l’uso del cosiddetto air gun, uno strumento che emettendo bolle di aria compressa nell’acqua genera onde di riflesso utili per l’analisi nel campo della ricerca degli idrocarburi. E su questo mezzo da tempo infuria la polemica ambientalista.

Dov’è il problema? Con il permesso di ricerca si proseguono le indagini geofisiche e, se necessario, si procede alla realizzazione di uno o più pozzi esplorativi. Al riguardo, va però ribadito il semplice concetto che la decarbonizzazione riguarda il consumo dei combustibili fossili e non la loro produzione.

Si tratta di un aspetto importante. La contrarietà allo sfruttamento dei giacimenti di idrocarburi, esistenti o potenziali, nel Mediterraneo da parte delle organizzazioni ambientaliste e del M5s è motivata dall’esigenza di proteggere il Mare Nostrum, uno spazio ambientalmente delicatissimo e un hotspot dei cambiamenti climatici, e più in generale di contrastare l’uso delle fonti fossili di energia a livello globale per accelerare la decarbonizzazione del pianeta. Sono motivazioni assolutamente condivisibili.

Ma come al solito bisogna fare i conti con la realtà. Per quanto riguarda il Mediterraneo, anche senza considerare gli enormi volumi di traffico navale giornalieri, altri paesi come l’Italia fortemente dipendenti dall’estero per l’energia – Croazia, Montenegro, Albania, Grecia, Cipro, ma anche Egitto e Israele – sono attratti più dal beneficio immediato che dall’esigenza di cooperare nella protezione del mare o nella più generale lotta ai cambiamenti climatici. D’altra parte, la Norvegia, produttore ed esportatore di gas naturale, ha approvato un piano radicale di riduzione delle proprie emissioni con l’obiettivo di raggiungere la neutralità (ovvero emissioni uguali alle riduzioni) entro il 2030.

Si può dunque favorire la produzione di combustibili fossili ma non il loro utilizzo, anche se può sembrare una contraddizione. Se però è così, bisogna ricordare che nel nostro paese sono coinvolte in questa attività centinaia di imprese di alto valore tecnologico con migliaia di addetti e non sarebbe affatto semplice (e nemmeno auspicabile per un governo) uscire dal settore dall’oggi al domani. Parimenti, la radicale conversione del core business di un’azienda multinazionale quotata in borsa come Eni non può ragionevolmente essere effettuata dalla sera alla mattina.

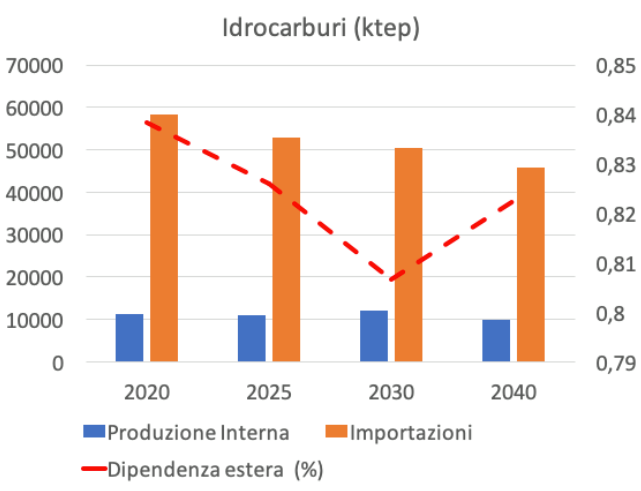

Non è un caso che nel Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (Pniec), documento appena pubblicato dal governo e spedito a Bruxelles (per altro ben fatto e meritevole di maggiore attenzione), la produzione interna di idrocarburi è vista crescere fino al 2030, per poi ridursi drasticamente nel 2040. Al di là della polemica politica quindi, il governo non sembra essere così nemico della produzione domestica degli idrocarburi. Come si vede nel grafico 1 (elaborazioni dal Pniec), per una produzione interna di idrocarburi sostanzialmente stabile, vi è un calo significativo delle importazioni, con conseguente riduzione della dipendenza energetica.

In conclusione, stiamo assistendo a un classico dilemma della politica, quasi costretta per ragioni elettorali a ululare alla luna, ma di buon senso quando si trova a dover argomentare un testo come quello del Piano energia e clima per quasi 300 pagine. Meglio sarebbe, per il bene del paese, ridurre le distanze e compiere uno sforzo non elettoralistico per spiegarsi meglio e a fondo con l’opinione pubblica e la stampa.

Marzio Galeotti - Professore ordinario di Economia politica presso il Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali dell’Università degli studi di Milano. Tratto dal sito www.lavoce.info per gentile concessione

Notizie correlate